"明明睡了8小时,为什么还是很累?""为什么有时候睡6小时反而精神更好?"这些困惑背后,隐藏着睡眠的复杂密码。AZ Ring的AI算法就像一位24小时不眠的睡眠专家,通过解读你身体发出的微妙信号,为你揭开睡眠质量的真相。

多维数据融合:身体发出的睡眠信号

睡眠监测的多维数据源:心率变异性、体动信号、体温变化的综合分析

睡眠监测的多维数据源:心率变异性、体动信号、体温变化的综合分析

心率变异性(HRV):自主神经系统的窗口

心率变异性是睡眠分析的核心指标,反映了自主神经系统的活动状态:

- 交感神经活动:清醒和浅睡期,HRV较低,心率相对稳定

- 副交感神经主导:深睡期,HRV增高,心率变化更明显

- REM期特征:HRV呈现特殊的波动模式,类似清醒状态

- 个体差异校正:算法会学习每个人的HRV基线,提高识别准确性

体动信号:睡眠深度的直接指标

通过三轴加速度计捕捉的体动信号,为睡眠分期提供重要依据:

- 微动检测:检测0.004g级别的微小动作,识别睡眠中的翻身

- 动作模式分析:区分有意识动作和无意识睡眠动作

- 频率域分析:不同睡眠阶段的体动频率特征不同

- 持续时间统计:静止时间长短反映睡眠深度

体温变化:生物钟的温度密码

体温的微小变化揭示了生物钟和睡眠周期的关系:

- 核心体温下降:入睡前体温开始下降,促进睡意产生

- 最低点识别:深睡期体温达到最低点,通常在凌晨4-6点

- 上升趋势:体温开始上升预示着即将自然醒来

- 环境补偿:算法会排除环境温度对体温测量的影响

AI算法架构:从数据到洞察的智能转换

睡眠分析算法流程

1

数据采集

2

预处理

3

特征提取

4

模式识别

5

睡眠分期

6

质量评分

数据预处理:从噪声中提取真实信号

原始传感器数据需要经过精密的预处理才能用于分析:

- 噪声过滤:使用卡尔曼滤波器去除传感器噪声和环境干扰

- 信号增强:通过小波变换增强微弱的生理信号

- 异常值检测:识别并处理由于佩戴松动等原因造成的异常数据

- 时间同步:确保多个传感器数据的时间戳精确对齐

特征工程:挖掘数据中的睡眠模式

从预处理后的数据中提取关键特征,为机器学习模型提供输入:

- 时域特征:心率均值、标准差、变异系数等统计特征

- 频域特征:通过FFT分析心率和体动的频谱特征

- 时频特征:使用短时傅里叶变换分析信号的时频特性

- 非线性特征:熵值、分形维数等复杂性指标

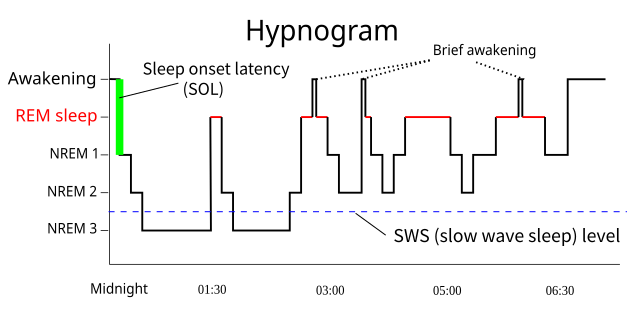

睡眠阶段识别:AI如何区分"深睡/浅睡"

清醒期

高心率变异性

频繁体动

体温相对较高

频繁体动

体温相对较高

浅睡期

心率开始下降

体动减少

容易被唤醒

体动减少

容易被唤醒

深睡期

最低心率

最少体动

体温最低点

最少体动

体温最低点

REM期

心率波动增大

体动模式特殊

梦境活跃期

体动模式特殊

梦境活跃期

睡眠质量评分:量化你的睡眠表现

入睡时间

算法通过心率下降和体动减少的组合模式,精确识别入睡时刻,误差控制在±3分钟内

睡眠效率

实际睡眠时间占在床时间的比例,健康成人应保持在85%以上

深睡比例

深度睡眠占总睡眠时间的比例,理想范围为15-20%

觉醒次数

夜间觉醒频率和持续时间,影响睡眠连续性和恢复质量

个性化基线学习:每个人都有独特的睡眠指纹

AZ Ring的算法会持续学习用户的个人睡眠模式,建立个性化基线:

- 基线建立:前7-14天的数据用于建立个人睡眠基线

- 动态调整:算法会根据季节、年龄、生活习惯变化调整基线

- 异常检测:识别偏离个人正常模式的睡眠异常

- 趋势分析:长期跟踪睡眠质量变化趋势

智能建议生成:基于数据的睡眠优化

算法不仅分析睡眠,还能提供个性化的改善建议:

- 就寝时间优化:根据个人生物钟推荐最佳就寝时间

- 环境因素分析:识别影响睡眠质量的环境因素

- 生活习惯关联:分析运动、饮食对睡眠的影响

- 渐进式改善:提供循序渐进的睡眠改善计划

算法准确性:与医疗级设备的对比验证

临床验证结果

AZ Ring的睡眠算法经过严格的临床验证,与多导睡眠监测(PSG)对比:

- 睡眠分期准确率:整体准确率达到87%,接近医疗级设备

- 深睡识别精度:深度睡眠识别准确率92%

- REM期检测:REM睡眠识别准确率85%

- 入睡时间误差:平均误差±2.8分钟

解开睡眠密码的意义

睡眠不再是黑盒子。通过AI算法的精密分析,我们终于能够理解"为什么睡不好"的真正原因。AZ Ring不仅是一个监测设备,更是一位懂你睡眠的智能伙伴,帮助每个人找到属于自己的最佳睡眠方案。